Australien

|

|||||

| kein Wahlspruch früher: Advance Australia („Schreite voran, Australien“) |

|||||

| Amtssprache | Englisch | ||||

| Hauptstadt | Canberra | ||||

| Größte Stadt | Sydney | ||||

| Staatsform | Parlamentarische Monarchie | ||||

| Staatsoberhaupt | Königin Elizabeth II. | ||||

| Generalgouverneur | Major General Michael Jeffery | ||||

| Premierminister | John Howard (seit 1996) | ||||

| Fläche | 7.692.030 km² (6.) | ||||

| Einwohnerzahl | 20.406.800 (52.) (Stand 25. September 05) | ||||

| Bevölkerungsdichte | 2,6 Einwohner pro km² (191.) | ||||

| BIP/Einwohner | 30.623 US-$ (2005) | ||||

| Währung | Australischer Dollar | ||||

| Zeitzone | UTC +8 bis +11 | ||||

| Nationalhymne | Advance Australia Fair | ||||

| Kfz-Kennzeichen | AUS | ||||

| Internet-TLD | .au | ||||

| Vorwahl | +61 | ||||

|

|||||

|

|||||

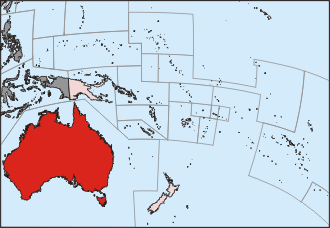

Australien (engl. und lat. Australia, abgeleitet von lat. terra australis „südliches Land“) ist der flächenmäßig sechstgrößte Staat der Erde. Es liegt auf der Südhalbkugel nordwestlich von Neuseeland und südlich von Indonesien, Osttimor, West-Papua und Papua-Neuguinea und umfasst die Hauptlandmasse des Kontinents Australien sowie die vorgelagerte Insel Tasmanien und einige kleinere Inseln. Darüber hinaus gehören noch die pazifische Norfolkinsel, die Kokosinseln, die Weihnachtsinsel und die Ashmore- und Cartier-Inseln im Indischen Ozean sowie das australische Antarktisterritorium und die subantarktischen Inseln Macquarieinsel und Heard- und McDonald-Inseln als „Außengebiete“ zum Australischen Bund.

Australien wird (hauptsächlich in Australien selbst) auch als Oz

(lautmalerische Abk. von „Australia“) bezeichnet. Ebenso gibt es die

Sammelbezeichnungen Down Under und Australasia, welche Australien und

Neuseeland zusammenfassen.

Geographie

Die Gesamtfläche des Landes umfasst etwa 7,7 Millionen Quadratkilometer. Die Nord-Süd-Ausdehnung beträgt etwa 3.700 km, die West-Ost-Ausdehnung ungefähr 4.000 km. Geographisch lassen sich drei Großlandschaften unterscheiden. Das Tafelland des Westaustralischen Plateaus nimmt etwa 60 Prozent des Kontinents ein. Hier liegen die großen Trockengebiete der Großen Sandwüste, der Gibsonwüste, der Großen Victoriawüste und der Nullarbor-Wüste.

Kleinere Gebirge wie die MacDonnell Ranges und Inselberge wie der

Uluru überragen das Plateau. Im Osten schließt sich das Sedimentbecken

der Mittelaustralischen Senke an. Hier findet man mit der Simpsonwüste

sowohl die trockenste Region des Landes als auch das größte

Fluss-System, das Murray-Darling-Becken. Der Osten des Landes ist von

der Great Dividing Range geprägt, die sich über 3.200 km von Norden nach

Süden erstreckt. Auch Tasmanien kann als Teil dieser Gebirgskette

angesehen werden. Mit 2.229 m befindet sich in den zur Great Dividing

Range gehörenden Snowy Mountains der höchste Berg des Kontinents, der

Mount Kosciuszko.

Der höchste Berg und gleichzeitig der einzige Vulkan auf australischem

Hoheitsgebiet ist mit 2.745 m der auf der unbewohnten Insel Heard

gelegene Big Ben.

Ein Großteil der westlichen und zentralen Landesteile ist unbewohnbar,

im Outback findet sich Platz für extensive Weidewirtschaft – 130 Mio.

Schafe und 25 Mio. Rinder.

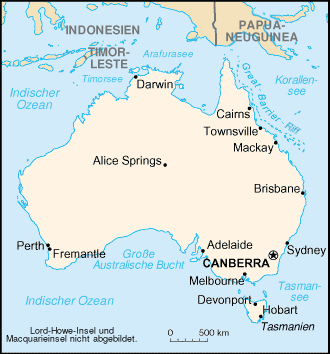

Die Hauptstadt Canberra (308.700 Einwohner) ist eine eigens angelegte

Stadt (Planhauptstadt) zwischen Sydney und Melbourne, da diese beiden

Städte sich nicht einigen konnten, welche die Hauptstadt sein sollte.

Die größten und bekanntesten Städte sind Sydney (3,7 Mio. Ew.),

Melbourne (3,6 Mio. Ew.), Brisbane (1,7 Mio. Ew.), Perth (1,4 Mio. Ew.)

und Adelaide (1,1 Mio. Ew.).

Klima

Aufgrund der großen Nord-Südausdehnung des Landes

finden sich hier sehr unterschiedliche Klimazonen. Der Norden ist

tropisch, es schließt sich ein subtropisches Gebiet an, im Süden ist das

Klima gemäßigt. Wetter und Klima werden hauptsächlich von drei

Phänomenen bestimmt, dem Tropischen Tiefdruckgürtel, der Passatwindzone

und den Subpolaren Westwinden.

Im Sommerhalbjahr von November bis April treten im Norden aufgrund eines

Hitzetiefs starke Regenfälle auf. Zusätzlich kommt es über der Timorsee

zu Wirbelstürmen. Südaustralien liegt zu dieser Zeit im subtropischen

Hochdruckgürtel und bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Im

Winterhalbjahr, Mai bis Oktober, bleibt dagegen der Norden aufgrund

eines Hochdruckgebiets trocken, Süden und Südwesten des Landes liegen in

der Westwindzone und sind Niederschlägen ausgesetzt. Südostpassatwinde

bringen den Gebirgen des Ostens ganzjährig Steigungsregen.

Das Zentrum des Landes bleibt ganzjährig weitgehend trocken, 80 Prozent

der Fläche Australiens sind semiaride und aride Gebiete mit weniger als

250 mm Niederschlägen im Jahr.

Der 1. Januar 2006 wurde in Australien als der heißeste Jahresanfang

seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1858 festgestellt. In Sydney

selbst wurden an der offiziellen Station am Observatory Hill um 16:24 h

Höchsttemperaturen von 44,7 Grad Celsius gemessen. Der

Januar-Temperaturrekord von 45,3 Grad vom 14. Januar 1939 blieb

unangetastet. Nach Angaben des staatlichen Wetterdienstes geht 2005 als

das heißeste Jahr in der australischen Geschichte seit

Aufzeichnungsbeginn der Wetterdaten im Jahr 1858 ein. In den ersten zehn

Monaten 2005 lagen die Werte um 1,03 Grad Celsius über dem

30-Jahres-Mittel. Seit 1988 ist ein deutlicher Trend zu höheren

Durchschnittstemperaturen festzustellen.

Das südöstliche Australien ist das bevölkerungsreichste Gebiet im

Bereich des südlichen Ozonlochs.

Flora und Fauna

Auf dem australischen Kontinent, der seit über 200 Millionen Jahren durch Ozeane von der übrigen Welt getrennt ist, konnte sich eine eigene große Artenvielfalt bei Pflanzen und Tieren entwickeln. Zeugnis dieser isolierten Entwicklung sind z.B. die Beutelsäuger (auch Beuteltiere; engl.: marsupials) Australiens, die ansonsten nur noch in Süd- und Nordamerika vertreten sind.

Von den rund 20.000 heimischen Pflanzenarten in Australien sind ca. 85 % ausschließlich auf diesem Kontinent zu finden. Typisch für die australische Vegetation sind die Eukalyptus- und Akazienbäume, von beiden gibt es über 600 Arten. Der schnellwüchsige und anspruchslose Eukalyptusbaum kommt in den verschiedensten Umgebungen vor, auch im heißen und trockenen Zentralaustralien. Die Größe variiert von Buschhöhe bis zu 90 m. Im Südosten von Australien gibt es ausgedehnte Waldgebiete, die dichteste Vegetation findet sich in den tropischen Regenwäldern von Nordqueensland. Starke Abholzung führt zu einer Gefährdung des Bestandes und bedroht die Artenvielfalt in den Wäldern. In Trockengebieten Westaustraliens kommt der Baobab-Baum vor, auch Flaschenbaum genannt, der in seinem Stamm Wasser speichern kann. Weite Flächen des Landesinneren sind von Grasland geprägt, die bedeutendste Pflanzengesellschaft hier ist das Spinifex-Grasland, das etwa ein Viertel der Landesfläche einnimmt.

Typische Vertreter der australischen Tierwelt sind die Beuteltiere. Bekannte Vertreter sind die Kängurus mit über 40 Arten, der Koala, der Wombat, der Tasmanische Teufel oder Beutelteufel, die Beutelmaus und die Gattung der Kletterbeutler (Possums). Einzigartig auf der ganzen Welt sind Eier legende Säugetiere (Kloakentiere), die nur in Australien und Neuguinea vorkommen, in Australien vertreten durch das Schnabeltier (engl. Platypus) und den Ameisenigel (engl. Echidna). Vor der Besiedlung Australiens durch den Menschen waren Plazentatiere nur durch Fledermäuse, Flughunde, Robben und Nagetiere vertreten. Durch den Menschen eingeführte Tiere wie Hunde, Katzen, Kaninchen, Kamele, Füchse, Aga-Kröten usw. stellen heute allerdings eine starke Gefährdung für die australische Fauna dar, vor allem für kleinere heimische Säuger, die der Konkurrenz und dem erhöhten Raubdruck nicht gewachsen sind. Nutztiere wie Schafe und Rinder machen den einheimischen Tieren den Lebensraum streitig, da für deren Ernährung besonders in den steppen- und wüstenartigen Gebieten riesige Flächen benötigt werden. Die Vogelwelt Australiens mit den zahlreichen Papageien (Wellensittiche, Lories, Kakadus) und dem australischen Eisvogel (Kookaburra) ist sehr artenreich. Reptilien sind vor allem mit Schlangen, Schildkröten, Krokodilen und Echsen vertreten. Zwei Drittel aller Schlangenarten, die auf dem australischen Kontinent beheimatet sind, sind giftig und 25 Arten für den Menschen gefährlich, beispielsweise die Giftschlangen Taipan und Tigerotter. Des Weiteren sind verschiedene Spinnenarten (Rotrückenspinne, Sydney-Trichterspinne), Haie und Würfelquallen zu nennen.

Einen einzigartigen Lebensraum bildet auch das Great Barrier Reef vor

der Nordostküste Australiens, mit einer Länge von 2.012 km das größte

Korallenriff der Erde. Auch hier besteht die Gefahr einer nachhaltigen

Störung des ökologischen Gleichgewichts durch die intensive industrielle

Fischerei in den umliegenden Gewässern und den Tourismus.

Australien reagierte auf die Gefährdung von Fauna und Flora schon früh

mit dem Einrichten von großflächigen Naturschutzgebieten, die auch Teile

des Meeres umfassen. Der schon 1879 gegründete Royal National Park

südlich von Sydney gilt nach dem Yellowstone National Park als

zweitältester Nationalpark der Welt. Rund 12 % der Landesfläche sind zu

Schutzzonen erklärt worden. Elf Gebiete gehören dem Weltkulturerbe an.

Dazu gehören unter anderem der Uluru-Kata Tjuta National Park mit dem

Uluru (auch: Ayers Rock), das Great Barrier Reef und die Blue Mountains.

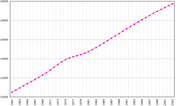

Bevölkerung

Die Zusammensetzung der australischen Bevölkerung spiegelt die

Einwanderungsmuster des Landes wieder. Rund 92% der Bevölkerung sind

europäischer, 7% asiatischer Abstammung. 2,4% der Bevölkerung bezeichnen

sich als zumindest teilweise indigener Abstammung. Rund 15% der Weißen

sind nicht britischer oder irischer Abstammung. Insbesondere Einwanderer

aus Ex-Jugoslawien, vor allem Kroaten (ca. 800.000), aber auch aus

Griechenland (ca. 600.000), Italien (ca. 600.000) und Polen (ca.

200.000) bilden eigene Minderheiten in Australien. Über 1,3 Millionen

Australier haben mindestens einen deutschen Vorfahren. Englisch bzw.

Australisches Englisch ist mit etwa 79% der Bevölkerung die am meisten

gesprochene Sprache, jeweils rund 2% sprechen chinesische Dialekte oder

Italienisch.

Seitdem in den 60er Jahren die 'weiße' Einwanderungspolitik Australiens

allmählich aufgehoben wurde, verstärkt sich vor allem die Immigration

aus den asiatischen Ländern. In den 90er Jahren wuchs die Bevölkerung

durch Einwanderung um 1,4% jährlich. Mehr als ein Viertel der

Bevölkerung sind nicht im Land geboren. Die australische Geburtenrate

beträgt 1,8 Kinder pro Frau. Die Lebenserwartung beträgt 75 Jahre für

Männer, 81 Jahre für Frauen, bei Aborigines 20 Jahre weniger (WHO,

1999).

Australien ist sehr stark urbanisiert, 92% der Bevölkerung leben in

Städten, vor allem in den großen Zentren an der Südostküste, auf

Tasmanien und im Großraum Perth. Das Zentrum des Landes ist nahezu

menschenleer.

Religion

Die Mehrheit der Australier gehört christlichen

Religionsgemeinschaften an (Quelle: Volkszählung 2001). 26,6%

bezeichneten sich als römisch-katholisch, (siehe Katholische Kirche in

Australien), 20,7% als Anglikaner (siehe Anglican Church of Australia),

weitere 20,7% als Mitglieder anderer christlicher Kirchen. Zum

Buddhismus bekennen sich 1,9% der Bevölkerung, zum Islam 1,5%, zu

traditionellen australischen Aborigines-Religionen 0,3%. 15,3%

bezeichnen sich als areligiös. Von 12,7% wurde die entsprechende Frage

in der Volkszählung nicht beantwortet.

Indigene Bevölkerung

Die indigene Bevölkerung des australischen Kontinents setzt sich aus

den Aborigines des Festlands und den Torres-Strait-Insulanern zusammen,

die auf den Inseln der Torres-Strait zwischen Queensland und

Papua-Neuguinea leben. Vor der Ankunft der Europäer betrug ihre Zahl

Schätzungen zufolge zwischen 300.000 und 1 Million Menschen. Diese

stellten jedoch kein einheitliches Volk dar, sondern gehörten einer

Vielzahl verschiedener Kulturen mit über 200 unterschiedlichen Sprachen

an,

Die britische Krone deklarierte Australien als terra nullius, also

unbewohntes Land, als sie das Land für sich in Anspruch nahm. Damit

verloren die Aborigines jegliche Rechte auf ihr Land. Erst 1965

erhielten die Aborigines das Wahlrecht auf nationaler Ebene. Mit der

Errichtung einer Zeltbotschaft vor dem Parlamentsgebäude in Canberra

1972 sollte der Dialog zwischen indigener Bevölkerung und Regierung

gefördert werden. Allerdings wurde erst 1992 mit dem Mabo-Urteil die

Bezeichnung Australiens als terra nullius revidiert, wodurch es für

Aborigines und Torres-Strait-Insulaner möglich wurde, unter bestimmten

Voraussetzungen Ansprüche auf Land zu erheben. Trotz dieser

Verbesserungen im Status unterscheidet sich die indigene Bevölkerung

Australiens auch heute noch vom Rest der Bevölkerung, vor allem in der

Gesundheits-, Kriminalitäts- und Arbeitslosenstatistik.

Zwischen 1900 und 1972 wurden in einem staatlichen Programm etwa 35.000

Aborigine-Kinder unter Zwang aus ihren Familien entfernt und in

staatliche Institutionen verbracht oder in weiße Familien adoptiert (die

so genannte Stolen Generation). Ursprünglich als Programm zum Wohle des

Kindes geplant, gilt dieser Akt heute als versuchter Genozid und

eklatanter Verstoß gegen die Menschenrechte. Offensichtlich wollte die

Regierung die Weitergabe der indigenen Kultur und Sprache unterbinden.

Mit der wachsenden Aufmerksamkeit für an den Aborigines verübtes Unrecht

in der australischen Bevölkerung während des Mabo-Prozesses kam es 1995

zu offiziellen Untersuchungen zu den Kindesverschleppungen. Am 26. April

1997 wurden die Ergebnisse dieser Untersuchung in dem Report „Bringing

Them Home - Report of the National Inquiry into the Separation of

Aboriginal and Torres Strait Islander Children from Their Families“

veröffentlicht. Zum Jahrestag dieser Veröffentlichung wird seitdem der

National Sorry Day begangen, zu dem landesweit

Versöhnungsveranstaltungen stattfinden.

Heute bezeichnen sich 410.003 Australier selbst als indigenen Ursprungs

(Stand 2001), also 2,4% der Bevölkerung. 29% von ihnen leben in New

South Wales, 27% in Queensland, 14% in Western Australia und 13% im

Northern Territory. Im letztgenannten Territorium stellen sie 29% der

Gesamtbevölkerung, South Australia und Victoria haben nur geringe

Anteile indigener Bevölkerung. Die meisten Aborigines haben ihre

traditionelle Lebensweise zum größten Teil aufgegeben, das heißt, sie

leben heute nicht mehr in der ursprünglichen Stammesform wie sie seit

Tausenden von Jahren existiert. Mehr als 70% der Aborigines leben in

Städten.

Die Interessen der indigenen Bevölkerung gegenüber der Regierung wurden

bis 2005 vor allem von der ATSIC (Aborigine and Torres Strait Islander

Commission) vertreten. Nach deren Auflösung im Juli 2005 wurde die

Zuständigkeit auf das Department of Immigration and Multicultural and

Indigenous Affairs übertragen.

Geschichte

Wann die Besiedlung Australiens durch Menschen begann, ist bis heute

umstritten. Spuren davon werden auf bis zu 120.000 Jahre zurück datiert.

Die Aborigines leben seit mindestens 50.000 bis 60.000 Jahren auf dem

Kontinent und gehören damit zu den ältesten Kulturen der Welt.

Trotz der isolierten Lage des Kontinents standen die Aborigines in

Kontakt zu anderen Kulturen. Bis zur Überflutung der Landbrücke zu

Neuguinea vor ungefähr 6.000 Jahren bestand ein fast ungehinderter

kultureller Austausch zwischen Neuguinea und dem Norden Australiens.

Nachdem die neu entstandenen Inseln der Torres Strait vor etwa 1.000

Jahren durch melanesische Seefahrer besiedelt wurden, kam es erneut zu

Interaktionen mit Bewohnern des nördlichen Australiens. Auch chinesische

und indische Händler sowie indonesische Fischer besuchten vermutlich die

australischen Küsten seit mehreren Jahrhunderten. Der kulturelle

Einfluss dieser Besucher wird in vielen Fels- und Rindenmalereien der

Aborigines deutlich. Ein weiteres Zeugnis dieser Handelsbeziehungen ist

der Dingo, der wahrscheinlich vor etwa 6.000 Jahren durch

südostasiatische Seefahrer eingeführt wurde.

Entdeckung

Lange vor der Entdeckung Australiens hatten Gelehrte

im alten Europa die Existenz eines Südkontinentes behauptet. Häufig wird

das rätselhafte „Südland" (lat. terra australis) erwähnt. Marco Polo

segelt 1292 von China zurück nach Venedig und erwähnt ein an Gold und

Muscheln reiches Land südlich von Java.

Im 16. und 17. Jahrhundert erreichen vermutlich portugiesische,

französische und spanische Seefahrer die Küsten Australiens und gehen an

Land. Als gesichert gilt allerdings erst die Entdeckung der Cape York

Peninsula durch den Niederländer Willem Jansz im Jahre 1606. Im Juli

1629 strandete das Handelsschiff Batavia der Niederländischen

Ostindienkompanie an der Westküste, aber dessen Kapitän Francisco

Pelsaert maß seiner Entdeckung keine entscheidende Bedeutung zu. Erst im

Jahre 1642 entschloss sich die Niederländische Ostindien-Kompanie, den

Kontinent durch eine geplante Expedition zu erforschen. Abel Tasman

entdeckte dabei das heutige Tasmanien. Eine weitere Expedition, die im

Jahre 1696 unter Willem de Vlamingh begann, kartografierte Teile der

Westküste Australiens. Da die Landschaft aber trocken und unfruchtbar

wirkt, zeigten die Holländer kein Interesse, Australien zu kolonisieren.

Tasman prägte 1644 die Bezeichnung „Neuholland", die bis 1824 in

Gebrauch war, erst dann führten die Briten den heute gültigen Namen ein.

Kolonisation

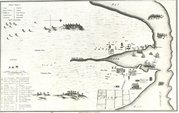

Im April oder Mai 1770 erreichte schließlich Kapitän James Cook die

fruchtbarere Ostküste Australiens und nahm das Land formell als

britische Kolonie New South Wales für die Krone in Besitz. Der Zweck

seiner Reise war das Auffinden der sog. Terra Australis, die nach einer

in der Zeit gängigen Theorie als Gegengewicht zu den Landmassen im

Norden der Erdkugel vorhanden sein müsse.

Nachdem die USA von Großbritannien unabhängig war, suchte die

britische Regierung nach neuen Möglichkeiten, Kolonien für ihre

Sträflinge einzurichten. Ziel war die Ausdünnung der Unterschicht und so

führten schon geringe Vergehen zur Verschiffung nach Australien. Am 26.

Januar 1788 trafen daher die ersten 11 Schiffe der „First Fleet"

(„Ersten Flotte") mit Siedlern und Verurteilten unter der Führung von

Captain Arthur Phillip im Port Jackson ein. Die neue Ansiedlung wurde

Sydney genannt, nach dem Viscount Sydney, dem obersten Kolonialbeamten

Australiens. Bis 1868 wurden 160.000 Gefangene dorthin verbannt.

1801-1803 umsegelte Matthew Flinders als erster den gesamten Kontinent

Gründung neuer Kolonien

1792 landete eine französische Expedition auf Tasmanien, um das Land

zu erkunden. Daraufhin entschieden sich die Briten, auch hier möglichst

schnell eine Kolonie einzurichten. 1803 errichteten sie Risdon Cove am

Derwent River, ein Jahr später Hobart Town, ebenfalls am Derwent, und

George Town am Tamar River. 1825 wurde das damalige Van-Diemen's-Land zu

einer eigenständigen Kolonie erklärt.

1824 entstand eine neue Strafkolonie in der Mündung des Brisbane River.

Die Abgeschiedenheit dieser Lage sollte die Sicherheit der Kolonie

erhöhen. Nachdem jedoch auch freie Siedler verstärkt zu den fruchtbaren

Weidegründen des Nordens drängten, gab die Kolonie das Land 1842 auch

zur Besiedlung frei. 1859 wurde dann Queensland als von New South Wales

unabhängige Kolonie ausgerufen.

1835 handelten tasmanische Geschäftsleute den Aborigines 240.000

Hektar in der Gegend des heutigen Melbourne ab und gründen Port Phillip.

Obwohl dieser Handel als illegal galt, gab die Kolonieführung dem Druck

der wachsenden Bevölkerung nach und musste auch hier das Land offiziell

zur Besiedlung freigeben. 1851 separierte sich die neue Kolonie Victoria

offiziell von New South Wales.

Die Kolonie New South Wales nahm zunächst den gesamten östlichen Teil

des Kontinents ein, nur das westliche Drittel blieb weiterhin als

Neuholland von den Briten unbeansprucht. Um die Gefahr einer

Kolonisierung Westaustraliens durch Frankreich zu verhindern, gründeten

die Briten 1826 auch hier eine Siedlung, Albany. Die Kolonie Western

Australia wurde 1829 mit Gründung von Perth ausgerufen. Obwohl

ursprünglich keine Sträflinge hierher verschickt werden sollten,

forderten die freien Siedler 1850 die Aufhebung dieser Praxis, um die

neue Kolonie mit billigen Arbeitskräften auszustatten.

South Australia wurde ebenfalls als sträflingsfreie Kolonie geplant. Im

Zuge der systematischen Kolonisierung nach Plänen von Edward Gibbon

Wakefield wurde Land verkauft, die Erlöse wurden darauf verwandt, freie

Siedler in die Kolonie zu bringen. 1836 wurde Adelaide gegründet, im

selben Jahr wurde South Australia als Provinz Großbritanniens ernannt.

Weg zur Nation

Nordöstlich von Melbourne wurde am 22. August 1851 in Victoria Gold

gefunden, was die Geschichte Australiens prägte und für mehrere Jahre

einen Goldrausch auslöste. Minenarbeiter in Ballarat initiierten im

November 1854 den Eureka Stockade-Aufstand, den einzigen bewaffneten

Aufstand der australischen Geschichte. Die Aufständischen forderten

demokratische Reformen, der Aufstand wurde allerdings am 3. Dezember

1854 endgültig von britischen Militärs und lokalen Polizeikräften

niedergeschlagen. Da nun Menschen freiwillig nach Australien kamen,

konnte das Land nicht mehr gut als Strafkolonie genutzt werden und der

Weg zu einer eigenen Nation war geebnet.

Zwischen 1855 und 1890 erhielten die einzelnen Kolonien das Privileg des

Responsible Government und damit eine größere Unabhängigkeit vom

britischen Empire. London behielt allerdings vorerst die Kontrolle über

Außenpolitik, Verteidigung und Außenhandel.

Nach einem großen Schafschererstreik entstand 1898 „Waltzing Matilda",

die heimliche Nationalhymne Australiens. In den Kolonien beginnen die

Planungen für einen Zusammenschluss der Einzelstaaten.

Der Australische Bund

Am 1. Januar 1901 formierten sich die einst voneinander unabhängigen

Kolonien zum Commonwealth of Australia. Erste Hauptstadt Australiens

wird Melbourne. Am 26. September 1907 erhielt der Australische Bund mit

dem Dominionstatus die nahezu vollständige Unabhängigkeit vom Mutterland

Großbritannien.

1911 wurde das Australian Capital Territory geschaffen, um die neue

Hauptstadt Canberra aufzunehmen. Melbourne blieb aufgrund der

langandauernden Bauarbeiten in Canberra aber noch bis 1927

Regierungssitz. Auch das 1863 gegründete Northern Territory wurde aus

der Kontrolle der Provinz South Australia in das Commonwealth überführt.

Aus Loyalität zu Großbritannien entsandte Australien sowohl im ersten

als auch im zweiten Weltkrieg Truppen nach Europa. Australien hatte im

ersten Weltkrieg von allen Alliierten proportional zur Bevölkerung die

höchste Zahl an Gefallenen zu beklagen. Die Niederlage des Australian

and New Zealand Army Corps (ANZAC) im ersten Militäreinsatz des Landes

in der Schlacht von Gallipoli 1915 gilt vielen Australiern als Geburt

der Nation.

Mit dem Statut von Westminster von 1931 wurde den Dominions des Empire

formal die Unabhängigkeit verliehen. Das australische Parlament stimmte

dem aber erst 1942 zu.

Nach der britischen Niederlage in Asien 1942 und der drohenden

japanischen Invasion verlagerten sich die militärischen Aktivitäten ab

1942 von Europa auf den australischen Kontinent. Australien wandte sich

verstärkt den USA als neuen starken Alliierten zu. Dies wurde 1951 mit

dem ANZUS-Abkommen formalisiert.

Nach dem zweiten Weltkrieg wurde eine progressive Einwanderungspolitik

betrieben, die zur Massenimmigration aus Europa führte, nach Aufgabe der

weißen Einwanderungspolitik auch aus Asien und anderen Erdteilen. Dies

führte in kurzer Zeit zu starken demographischen Veränderungen, aber

auch zu wirtschaftlichem Aufschwung.

1986 gab Großbritannien mit dem Australia Act die letzten Kompetenzen

bezüglich der australischen Verfassung ab. 1999 stimmte die Bevölkerung

in einem Referendum mit einer Mehrheit von 55 Prozent jedoch gegen die

Schaffung einer Republik und erhielt somit formal die Monarchie.

2004 gewann die national-liberale Koalitionsregierung von

Premierminister John Winston Howard erneut die Parlamentswahlen. Die

wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind vergleichsweise gut.

Mit der Verschärfung des Anti-Terrorgesetzes Ende Oktober 2005 auf

Betreiben des australischen Geheimdienstes ASIO und einer groß

angelegten Razzia in den Vorstädten von Sydney und Melbourne mit

Verhaftungen von 16 verdächtigen Moslems zur Verhinderung eines

bevorstehenden Attentats am 8. November 2005 verabschiedet sich die

Regierung von der liberalen Innenpolitik.

2005/06 kam es vor allem in Sydney zu rassistisch motivierten Krawallen

zwischen weißen Australiern und libanesischstämmigen Australiern.

Militär

In den vergangenen Jahrzehnten war Australiens Außen- und Militärpolitik bestimmt durch eine enge Partnerschaft mit den USA. Australien ist Mitglied des ANZUS-Bündnisses. Australiens Streitkräfte (Australian Defence Force - ADF) bestehen aus der Marine (Royal Australian Navy - RAN), dem Heer (Australian Army) und der Luftwaffe (Royal Australian Air Force - RAAF). Alle Teilstreitkräfte sind in derzeitige UN-Friedensmissionen in Osttimor und auf den Solomonen involviert. Mit rund 50.000 Soldaten beteiligte sich Australien in den Jahren 1962-1972 an dem Krieg der Vereinigten Staaten gegen Nordvietnam und die Vietkong. Die Beteiligung kostete die Nation einen hohen Blutzoll, es wurden 2.400 Soldaten verwundet, 500 fielen. Außerdem sind die Streitkräfte Australiens derzeit an der Seite der USA und Großbritanniens an der Stabilisierung des Nachkriegs-Iraks beteiligt. Das Budget der Streitkräfte für 2005/2006 beträgt 17,5 Mrd. AUD.

Politik

Der Australische Bund ist eine parlamentarische

Monarchie auf demokratisch-parlamentarischer Grundlage. Der Staat ist

föderal organisiert, die einzelnen Bundesstaaten besitzen jeweils eigene

Parlamente mit weitgehenden Kompetenzen zur Gesetzgebung.

Bundesverfassung

Das Zweikammern-System des australischen Parlaments setzt sich aus

dem Repräsentantenhaus, dem Senat als Oberhaus und Königin Elisabeth II.

als Staatsoberhaupt zusammen. Die Königin wird, wie in jedem

Commonwealth Realm, durch einen Generalgouverneur vertreten (seit 11.

August 2003: Major General Michael Jeffery) der jedoch in der Regel

keine Macht über das Parlament ausübt. Die 150 Abgeordneten des

Repräsentantenhauses werden alle drei Jahre in Wahlkreisen nach dem

Mehrheitswahlrecht gewählt. Die Abgeordnetensitze werden der

Bevölkerungszahl entsprechend auf die Bundesstaaten und Territorien

verteilt. Im Senat ist jeder Staat mit zwölf Senatoren vertreten, die

beiden Territorien mit jeweils zwei. Die Senatoren werden jeweils für

sechs Jahre gewählt, alle drei Jahre finden Wahlen für die Hälfte der

Sitze des Senats statt. Für alle Wahlen auf Bundes- und

Bundesstaatsebene besteht eine Wahlpflicht. Die am stärksten vertretene

Partei stellt die Regierung, der Vorsitzende dieser Partei wird

Premierminister.

Bundesstaaten

Jeder Staat und jedes Territorium (mit Ausnahme von Queensland) besitzt ein Zweikammerparlament, das in der Regel nach dem Mehrheitswahlrecht gewählt wird. Das Verhältniswahlrecht wird nur in Tasmanien angewendet. Der Chef der Landesregierung wird ebenfalls als Premierminister bezeichnet.

Die Bundesstaaten besitzen die ausschließliche Gesetzgebungskompetenz für Bildung, Gesundheit, Justiz, Polizei und Verkehrswesen.

Parteien

Die größten Parteien sind die Liberal Party, Labor Party, National

Party und die Grünen. Kleinere Parteien wie die Demokraten und Family

First sind auch in australischen Parlamenten vertreten, vor allem in den

Senaten auf Bundes- und Landesebene. Es gibt nur noch eine weitere

bundesweit registrierte Partei - das 2001 neu gegründete Linksbündnis

Socialist Alliance.

Politische Entwicklung

Seit 1996 ist John Howard von der Liberal Party Premierminister des

Australischen Bundes. Er regiert gemeinsam mit der kleinen Nationalen

Partei (Stand: 2005). Mit den Wahlen 2004 gewann die Regierungskoalition

zusätzlich die Mehrheit im Senat. Alle Bundesstaaten und Territorien

werden jedoch von Labor regiert.

Trotz der in der Bevölkerung heftig umstrittenen Beteiligung am

Irak-Krieg gewann Howard im Oktober 2004 zum vierten Mal die Wahlen

gegen die damals von Mark Latham geführte Labor Party, was einen

politischen Rekord darstellt. Wahlentscheidend wirkte sich das

anhaltende Wirtschaftswachstum aus. Australiens Liberale sind

gesellschaftspolitisch konservativ eingestellt; wirtschaftspolitisch

setzen sie auf Liberalisierung und Privatisierung.

International kritisiert wird Howard vor allem wegen seiner Pacific

Solution sowie seiner engen Anlehnung an die USA. Nachdem US-Präsident

Bush im Herbst 2003 Australien als „Amerikas Sheriff" in Südostasien

bezeichnet hatte, beeilten sich vor allem malaysische Politiker, sich

einmal mehr einer ökonomischen Integration des „westlichen Transplants"

Australien in Ostasien zu widersetzen.

Nationalfarben

Der Generalgouverneur Sir Stephen Ninian erklärte am 19. April 1984

Gold und Grün zu den offiziellen Nationalfarben von Australien (nicht zu

verwechseln mit den amtlichen Farben der Flagge Australiens), denn bis

dahin hatte Australien keine eigenen Nationalfarben. Die Gestaltung der

Nationalflagge und die offiziellen Wappen von Regierungsstellen sind an

den Insignien des britischen Königshauses angelehnt. Um ihre

Eigenständigkeit gegenüber der britischen Königin zu demonstrieren,

verwenden die Australier bei den Vereinsfarben und Farben ihrer

Sportklubs sehr oft die Nationalfarben und dies auch bei internationalen

Wettkämpfen.

Nationalhymne

1977 wurde in einer landesweiten Abstimmung Advance Australia Fair

zur offiziellen Nationalhymne Australiens gewählt. Schon 1984 wurden an

ihr Änderungen vorgenommen, weil vielen Bürgern die britische

Ausrichtung der ursprünglichen Version zu weit ging. Die Komposition

geht auf Peter Dodds McCormick zurück. Die erste Aufführung fand im

Jahre 1878 statt.

Für kurze Zeit galt auch Waltzing Mathilda, welches auf einem Text von

Banjo Paterson basiert, neben Advance Australia Fair als Nationalhymne,

wurde jedoch bei der Abstimmung auf den zweiten Platz verwiesen. Dennoch

erfreut sich Waltzing Matilda großer Beliebtheit und gilt für viele

Australier als heimliche Nationalhymne.

Liste der australischen Staatsoberhäupter

| Regierungszeit | Name | Dynastie | Lebensdaten |

|---|---|---|---|

| 1837-1901 | Viktoria I. | Hannover / Sachsen-Coburg-Gotha | 1819-1901 |

| 1901-1910 | Eduard VII. | Sachsen-Coburg-Gotha | 1841-1910 |

| 1910-1936 | Georg V. | Sachsen-Coburg-Gotha / Windsor | 1864-1936 |

| 1936 | Eduard VIII. | Windsor | 1894-1972 |

| 1936-1952 | Georg VI. | Windsor | 1895-1952 |

| 1952- | Elisabeth II. | Windsor | 1926- |

Regionale Untergliederungen

Jeder Bundesstaat hat – neben eigenem Parlament und Regierung – einen Gouverneur als direkten Repräsentanten des Monarchen.

|

|

|

Infrastruktur

Australiens Verkehrswesen wird durch die großen Entfernungen im Landesinneren und der hohen Bevölkerungsdichte entlang des schmalen Streifens der Ost- und Südküste geprägt. Bezogen auf die Einwohnerzahl verfügt das Land über sehr viele Kilometer an Straßen und Wegen, weist einen hohen Motorisierungsgrad auf und besitzt ein engmaschiges Flugnetz.

Flugverkehr

Straßenverkehr

Vor allem im dicht besiedelten Südosten des Landes

spielt auch der Straßenverkehr eine bedeutende Rolle. Die erste Straße

Australiens wurde 1789 bis 1791 von Sydney nach Parramatta gebaut. Das

heutige Straßennetz beläuft sich auf etwa 913.000 km, davon sind etwa

353.000 km befestigt, das heißt asphaltiert oder betoniert. Ein großer

Teil des Warenverkehrs im Outback wird über die so genannten Road Trains

transportiert - das sind lange Lastwagen-Kombinationen mit mehreren

Anhängern bis zu 53,5 m Länge und bis etwa 140 Tonnen Gesamtgewicht. In

Australien herrscht Linksverkehr.

Schienenverkehr

1854 verkehrte die erste Dampfeisenbahn zwischen der Innenstadt und dem Hafen Melbournes. Zahlreiche private Gesellschaften betrieben in der Folgezeit die Eisenbahnlinien des Landes. Dies führte dazu, dass zum Zeitpunkt der Föderationsbildung (1901), drei voneinander abweichende Spurweiten vorlagen, was zu großen Problemen führte. Erst seit ca. 1970 ist die Durchfahrt von Sydney nach Perth ohne systembedingtes Umsteigen möglich. Außer einigen nostalgischen Touristenstrecken sind heute keine Dampflokomotiven im Einsatz.

Das staatliche Eisenbahnnetz beträgt ca. 34000 km, das private

Schienennetz (vor allem Eisenerztransport in der Pilbara-Region, Kohle

und Zuckerrohrzüge in Queensland) beläuft sich auf ca. 5500 km.

Verglichen mit dem Straßenverkehr, spielt der Personen- und

Gütertransport auf den Schienen inzwischen eine untergeordnete Rolle. Es

gibt dennoch Neubauprojekte, so beispielsweise die kürzlich fertig

gestellte Eisenbahnlinie von Alice Springs nach Darwin, bekannt unter

dem Namen The Ghan. Die Transaustralische Eisenbahn von Sydney nach

Perth ist für den Fracht- und den Fremdenverkehr von Bedeutung.

Australien plant zudem den Einsatz von Hochgeschwindigkeitszügen.

In den Ballungsräumen Brisbane, Melbourne, Perth und Sydney, in denen

die Hälfte der Bevölkerung lebt, existieren gut ausgebaute S-Bahn-Netze.

Das Straßenbahnnetz in Melbourne gehört zu den längsten der Welt.

Wirtschaft

Australien ist eine gelenkte Volkswirtschaft, die in den letzten

Jahren zunehmend dereguliert und privatisiert wurde. In den 1980er

Jahren begann die Labor Party unter Premierminister Bob Hawke und

Finanzminister Paul Keating, Australiens Wirtschaft zu modernisieren.

Nach einem schweren Wirtschaftseinbruch – Keating nannte ihn „die

Rezession, die wir haben mussten“ – erholte sich Australien rasch und

weist seit den 1990er Jahren eine der höchsten Wirtschaftswachstumsraten

unter den OECD-Staaten auf. Die Arbeitslosigkeit ging markant zurück und

die Wettbewerbsfähigkeit australischer Unternehmen stieg an. Die

Liberalen unter John Howard hielten seit 1996 an der liberalen

Wirtschaftspolitik fest. Am 1. Januar 1966 löste der Australische Dollar

das Pfund Sterling als Landeswährung ab und das englische Maßsystem

wurde durch das metrische System ersetzt.

Außenhandel

Die große Fläche des Landes in Verbindung mit dem kleinen Binnenmarkt

prädestiniert Australien zum Exportland für Primärprodukte. Wichtige

Exportgüter sind daher landwirtschaftliche Produkte und Bodenschätze.

Diese Tatsache macht das Land aber auch empfindlich gegenüber starken

Schwankungen der Weltmarktpreise dieser Güter.

Die Großunternehmen in Australien prägen die Exportbilanz. Die 100

größten Unternehmen des Landes haben 2001 für rund 50 Mrd. A$ Waren- und

Dienstleistungsexporte erbracht und liefern damit rund ein Drittel der

gesamten Ausfuhr des Landes. Im Jahre 2001 lag der australische Export

bei rund 154 Mrd. A$ und macht damit über 20 Prozent des BIP aus.

Australien bildet mit seinem Nachbarland Neuseeland unter der

Bezeichnung Closer Economic Relations seit 1983 eine Freihandelszone.

Landwirtschaft

Landwirtschaft ist in Australien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Mehr als 400.000 Arbeitnehmer sind in der Landwirtschaft beschäftigt. 3%

des BIP werden hier erwirtschaftet. Etwa 80% der landwirtschaftlichen

Produktion werden exportiert.

Große Flächen des Landes dienen als Weideland für über 100 Millionen

Schafe und mehr als 25 Millionen Rinder. Australien ist führend in der

Produktion von Wolle, 29 Prozent der Weltproduktion stammen von hier.

Nur sechs Prozent der Landesfläche werden zum Anbau von Nahrungs- und

Futterpflanzen genutzt. Weizenanbau hat daran mit 45 Prozent den größten

Anteil. Abgesehen von den klimatisch begünstigteren Gebieten des

Südostens sind die meisten Anbaugebiete von Bewässerung abhängig. Neben

Weizen mit einer jährlichen Produktion von über 20 Millionen Tonnen

spielt der Zuckerrohranbau mit mehr als 30 Millionen Tonnen eine große

Rolle.

Australiens Weinindustrie hat ein Exportvolumen von mehr als 2,3 Mrd.

AUD. Wichtige Anbaugebiete sind das Barossa Valley in South Australia,

Hunter Valley in New South Wales und Victorian Sunraysia in Victoria.

Die am meisten angebauten Traubensorten sind Chardonnay, Shiraz und

Cabernet Sauvignon.

Australien ist eines der wenigen Länder, die unter strengen Kontrollen

den Anbau von Schlaf-Mohn zur Opium-Gewinnung für die Pharma-Industrie

erlauben

Bodenschätze

In der Geschichte Australiens war die Förderung von Bodenschätzen

neben der Fleisch- und Wollproduktion wichtigster Wirtschaftszweig.

Obwohl inzwischen die herstellende Industrie sowie Dienstleistungen die

Wirtschaft dominieren, ist die Produktion von Kohle, Eisenerz, Gold,

Diamanten, Uran, und anderen Mineralien weiterhin von großer Bedeutung.

Mit 282 Tonnen stammen zwölf Prozent des Goldes auf dem Weltmarkt aus

Australien. 2002 produzierten australische Minen 343 Millionen Tonnen

Kohle sowie 116 Millionen Tonnen Eisenerz.

Australien fördert mehr als 90% der Weltproduktion an Opal, vor allem im

Gebiet der Stadt Coober Pedy.

Tourismus

Seit den siebziger Jahren steigt das Touristenaufkommen des Landes

stark an. 2003 besuchten 4,35 Millionen Touristen Australien. Hauptziele

der ausländischen Besucher sind neben Sydney vor allem die einzigartigen

Naturlandschaften wie das Great Barrier Reef, Uluru und der Kakadu

National Park.

Energieerzeugung

Die Stromerzeugung in Australien wird zu 80% mit Kohlekraftwerken

gewährleistet, die restlichen 20% werden hauptsächlich durch Gas- und

Wasserkraftwerke gedeckt. Aufgrund der hohen Förderungsmengen fossiler

Brennstoffe ist das Land von Importen dieser Bodenschätze nahezu

unabhängig.

Kultur

Anfangs war die Kultur des australischen Kontinents stark von der Kolonialmacht geprägt. Mit dem Entstehen einer eigenen nationalen Identität entstand auch eine abgegrenzte nationale Kultur Australiens. Heute ist sie in allen Bereichen geprägt von den Einflüssen unterschiedlicher Einwanderergruppen, vermischt mit den Ausdrucksformen der indigenen Kultur der Aborigines.

Kunst

Älteste Zeugnisse abbildender Kunst in Australien sind Felsgravierungen der Aborigines, die teilweise bis zu 30.000 Jahre zurückdatiert werden. Damit stellt dies die älteste Kulturtradition der Welt dar. Mit dem Übergang von der ursprünglichen Rindenmalerei mit natürlichen Pigmenten zu Arbeiten mit Acryl auf Leinwand stieg die internationale Aufmerksamkeit und das Ansehen der Aboriginal Art seit den frühen siebziger Jahren des vorigen Jahrhunderts stark an.

Die ersten Gemälde europäischer Siedler verwendeten meist Tiere oder

Aborigines als Motive, waren stilistisch und farblich aber an

europäischen Vorbildern orientiert. Conrad Martens, der an Darwins

Beagle-Expedition teilnahm, passte allerdings die europäische Malerei an

die australischen Verhältnisse an. Mit der Aneignung des französischen

Impressionismus durch die Heidelberger Schule in Melbourne gegen Ende

des 19. Jahrhunderts gelang australischer Kunst erstmals internationale

Anerkennung. Die expressionistische Bewegung in den vierziger Jahren,

vertreten unter anderem durch Sidney Nolan und Arthur Boyd, beeinflusste

auch die Werke etablierter Maler wie Russell Drysdale und William Dobell.

Bis in die sechziger Jahre dominierte der abstrakte Expressionismus die

Bildende Kunst Australiens.

Heutige Arbeiten australischer Künstler werden zunehmend von Kunstformen

der asiatischen Nachbarländer beeinflusst. Zeitgenössische Kunst

verwendet darüber hinaus vielfältige Medien, um vor allem aktuelle

Themen darzustellen, wie die Umweltproblematik oder gesellschaftliche

Veränderungen.

Literatur

Mit der Aufnahme internationaler und sozialer Themen nach dem

zweiten Weltkrieg wurde die Literatur des Landes auch

international stärker beachtet. Patrick White erhielt 1973 als

bisher einziger Australier den Literatur-Nobelpreis,

australische Träger des Booker Prize sind Peter Carey und Thomas

Keneally. Wichtigste nationale Auszeichnung der Literaturszene

ist der Miles Franklin Award.

Film

Schon 1896 wurde in Sydney das erste Kino des Landes eröffnet. Der

1906 von der australischen Heilsarmee gedrehte Film Soldiers of the

cross gilt als erster „echter“ Film der Welt. Anfang des 20.

Jahrhunderts gab es schon eine boomende Filmindustrie. Bis in die

dreißiger Jahre wurden über 250 Stummfilme produziert. Mit der Übernahme

des Vertriebs durch britische und US-amerikanische Firmen kam es jedoch

zur Krise der australischen Filmproduktion. Trotzdem wurden auch

weiterhin Produktionsfirmen gegründet, die in den dreißiger Jahren

Tonfilme vor allem zu australischen Themen drehten. Bekannte Regisseure

dieser Zeit sind Ken G. Hall und Charles Chauvel. Chauvel drehte auch

den ersten australischen Farbfilm, Jedda, ein vor allem mit Aborigines

besetztes Drama.

1969 beschloss die australische Regierung eine Verstärkung der

Filmförderung. In den folgenden Jahren konnten dann Filme mit

australischer Thematik internationale Erfolge feiern. Die Mad Max-Reihe

von George Miller entstand in dieser Zeit, Breaker Morant von Bruce

Beresford und Gallipoli von Peter Weir, der inzwischen auch in Hollywood

erfolgreich Regie führt. International bekannte Schauspieler sind Mel

Gibson, Nicole Kidman und Russell Crowe.

Seit 1999 die Fox Studios in Sydney eröffnet wurden, wird die Produktion

vieler Hollywood-Filme nach Australien verlagert. Hier wurden unter

anderem Mission: Impossible 2 gedreht sowie die zweite und dritte

Episode der Star Wars-Serie.

Musik

Country-Musik im US-amerikanischen Stil ist vor allem in

ländlichen Gebieten des Südostens beliebt. Das jährlich in

Tamworth stattfindende zehntägige Country Music Festival ist das

zentrale Ereignis dieser Musik-Szene.

Ein Vertreter des australischen Jazz ist Graeme Bell.

International bekannte Stars der Pop-Industrie sind die Bee Gees,

INXS, AC/DC, Midnight Oil, Kylie Minogue, Silverchair, The

Dissociatives, Delta Goodrem und Nick Cave. Der kommerziell

erfolgreichste australische Künstler war Slim Dusty. Bands mit

Aborigine-Hintergrund wie Yothu Yindi oder Archie Roach

versuchen eine Fusion von traditioneller indigener Musik mit

Rock-Elementen.

Tanz und Theater

Die Australische Oper mit Sitz in Sydney bringt etwa 300

Vorstellungen jährlich auf die Bühne. Die Koloratursopranistin Joan

Sutherland gilt als bekanntestes Mitglied des Ensembles. Das nationale

Ballett-Ensemble ist das 1961 gegründete Australian Ballett in

Melbourne. Auf Tourneen durch Australien werden jährlich etwa 185

Aufführungen klassischen und modernen Balletts angeboten. Das Ballett

gilt als eines der besten der Welt. Bedeutende Choreographen sind Robert

Helpmann und Graeme Murphy. Murphy gründete auch die Sydney Dance

Company, die auf dem Gebiet modernen Tanzes in Australien führend ist.

Das Bangarra Dance Theatre und das Aboriginal and Islander Dance Theatre

verschmelzen traditionelle Tänze der indigenen Bevölkerung und modernen

Tanz.

Klassisches Theater, aber auch moderne Inszenierungen, werden von der

Sydney Theatre Company aufgeführt. Der führende Theaterautor Australiens

ist David Williamson, der unter anderem der australischen Mittelklasse

in seinen Stücken den Spiegel vorhält. In den fünf Sälen des 1973

eröffneten Sydney Opera House werden neben Konzerten und Opern auch

Theaterstücke und Filme vorgeführt.

Museen

Das älteste Museum Australiens ist das 1827 am Hyde Park in Sydney

errichtete Australian Museum. Es enthält umfangreiche naturhistorische

Sammlungen, aber auch Sammlungen zur Geschichte und Kultur der indigenen

Bevölkerung. Ein weiteres naturhistorisches Museum von Bedeutung ist das

Museum Victoria, gegründet 1854 in Melbourne, mit einer 12 Millionen

Exemplare umfassenden Sammlung.

Australische Kunst von den kolonialen Anfängen bis zu zeitgenössischen

Künstlern beherbergt die Art Gallery of New South Wales, gebaut um 1880

in Sydney. Auch europäische und asiatische Werke zählen zu den Objekten

dieses Museums. Die hier angeschlossene Yiribana Gallery ist die

weltweit größte Sammlung indigener australischer Kunst.

Medien

Australiens Medien sind die am stärksten monopolisierten der Welt.

Die Superreichen Rupert Murdoch (NewsCorp) und Kerry Packer teilen sich

den TV-Markt, Murdoch und die Fairfax Group die Printmedien (also beides

Duopole). The Australian und The Australian Financial Review sind die

beiden nationalen Zeitungen, andere Tageszeitungen mit hoher Auflage

sind The Sydney Morning Herald und The Age (Melbourne). Australian

Consolidate Press ist der größte Zeitschriftenverlag des Landes.

Australien hat pro Kopf eine der höchsten Auflagenzahlen für Printmedien

der Welt. Zuständig für die Pressefreiheit ist das Australian Press

Council.

Die beiden nationalen Rundfunkanstalten sind die Australian Broadcasting

Corporation (ABC) und der Special Broadcasting Service (SBS). Diese

bieten neben mehreren Radioprogrammen jeweils ein landesweit zu

empfangendes Fernsehprogramm. Zusätzlich sind 53 kommerzielle TV-Sender

zu empfangen, davon drei auf nationaler Ebene, Channel 7, 9 und ten.

Sport

Sport ist ein wichtiger Teil der australischen Kultur, gefördert

durch ein Klima, welches Outdoor-Aktivitäten begünstigt. 23,5 % der über

fünfzehnjährigen Australier sind regelmäßig im organisierten Sport

aktiv.

Zu den beliebtesten Sportarten zählen drei Varianten des Rugby: Rugby

League, Rugby Union und Australian Rules Football. Australian Rules ist

eine nur in Australien verbreitete Sportart, die auf einem ovalen Feld

gespielt wird. Internationale Erfahrungen können die Spieler nur im

einmal jährlich stattfindenden International Rules-Turnier sammeln, hier

wird eine Mischung aus Australian Rules und Gaelic Football gespielt.

National und international erfolgreich sind außerdem die Teams in

Cricket und Netball, aber auch im Rad- und Schwimmsport werden

herausragende Leistungen erbracht. Seit 1905 findet eins der vier

Tennis-Grand-Slam-Turniere in Australien statt: die Australian Open in

Melbourne.

In den Winterschneegebieten der Australischen Alpen und auf Tasmanien

ist Wintersport möglich, in vielen Städten wurden auch Eishockey-Stadien

gebaut.

Australien hat an sämtlichen modernen Olympischen Spielen und allen

Commonwealth Games teilgenommen, war 1956 und 2000 Gastgeber der

Olympischen Sommerspiele und bisher dreimal Gastgeber der Commonwealth

Games (1938, 1962 und 1982). 2006 werden die Commonwealth Games in

Melbourne stattfinden.

Auch Fernsehübertragungen von Sportereignissen sind sehr beliebt, die

Olympischen Sommerspiele sowie Finalspiele lokaler und internationaler

Football-Turniere erreichen höchste Einschaltquoten.

In den letzten Jahren gewinnt der Fußball in Australien an Begeisterung,

nicht nur durch die Leistungen der Nationalmannschaft. Bekannte

australische Sportler sind die Sprinterin Cathy Freeman und der

Schwimmer Ian Thorpe.

Feiertage

Nationalfeiertag ist der 26. Januar (Australia Day), basierend auf

dem 26. Januar 1788, der Ankunft Captain Arthur Phillips und der „First

Fleet". Mit der Deportierung englischer Strafgefangener begann die

Besiedlung Australiens durch Europäer.

Ein weiterer wichtiger Feiertag ist der ANZAC Day am 25. April. Er ist

der Jahrestag der ersten Militäraktion von australischen und

neuseeländischen Truppen im Ersten Weltkrieg, der Landung auf Gallipoli

1915.

Auch ist der Melbourne Cup Day bei der Bevölkerung sehr beliebt. Er

findet am ersten Dienstag im November statt und ist im Bundesstaat

Victoria ein offizieller Feiertag. Das Pferderennen wurde vom Victoria

Turf Club das erste Mal 1861 ausgetragen.

Australische Küche

Traditionell folgt die australische Küche englischen Essgewohnheiten.

Mit der zunehmenden Immigration nicht-britischer Bevölkerungsgruppen

entwickelte sich aber eine der vielfältigsten Küchen der Welt. Vor allem

Gerichte der südostasiatischen Nachbarn, aber auch der Griechen,

Italiener und Libanesen beeinflussten die Australier. Meeresfrüchte

stellen einen wichtigen Teil der Nahrung dar, bei Familienausflügen und

-aktivitäten ist das Barbecue ein Muss.

Das vielleicht bekannteste typisch australische Lebensmittel ist

Vegemite, ein Hefeextrakt, der meist als Brotaufstrich verwendet wird.

Gesellschaftliche Probleme

Generell gilt Australien als Land mit sehr hoher Lebensqualität, dennoch bestehen einige gesellschaftliche Probleme. Seit der verstärkten Einwanderung vorder- und südostasiatischer Migranten mit dem Ende der White Australia-Politik in den 60er Jahren kam es mehrfach zu rassistischen Ausschreitungen wie den Cronulla Riots im Dezember 2005.

Bekannte Künstler mit Bezug zu Australien

- AC/DC (Hardrockgruppe)

- Malcolm Douglas (Tierfilmer)

- Paul Hogan (Schauspieler)

- Men At Work (Musikgruppe)

- Steve Irwin (Entertainer)

Bildungssystem

Administration und Finanzierung des australischen Bildungssystems werden gemeinsam vom Staat und den einzelnen Bundesstaaten und Territorien geregelt. Zwischen den Staaten gibt es dabei nur geringe Unterschiede.

Schulausbildung

Nach dem einjährigen Besuch der Vorschule (preparatory year), im

Alter von etwa sechs Jahren, folgt die sechs- bis siebenjährige

Grundschule (primary school). Die weiterführenden Schulen (secondary

school) führen nach weiteren fünf bis sechs Jahren zum Abschluss. Eine

Schulpflicht besteht in den meisten Bundesstaaten bis zum 15., in

Tasmanien bis zum 16. Lebensjahr. Die Mehrheit der Schüler, 72,3%,

absolviert jedoch die vollen 13 Jahre Schullaufbahn (Stand 1999).

Spezielle Förderprogramme gibt es für Schüler abgelegener Gebiete, die

durch Fernunterricht ausgebildet werden. Bekanntestes Beispiel ist die

Alice Springs School of the Air. Um den Ausbildungsstandard der

indigenen Bevölkerung anzuheben, wurde 1989 die National Aboriginal and

Torres Strait Islander education Policy (AEP) verabschiedet. 2000 wurden

erneut Standards und ein Aktionsplan für eine effektivere Ausbildung der

Aborigines formuliert.

Universitäten

Als erste Universität Australiens wurde 1850 die University of Sydney

gegründet. Derzeit verfügt Australien über 38 staatliche und 2 private

Universitäten, an denen rund 600.000 Menschen studieren. An den

staatlichen Universitäten werden die meisten Studienplätze für

Inlandsstudenten von der Regierung gefördert. Der Zugang zu diesen

Plätzen hängt hauptsächlich von der Qualifikation der Studenten ab.

Diese zahlen ihre Studiengebühren nicht im Voraus, über ein staatliches

Programm (HECS-HELP) werden Kredite gewährt. Ein Studium an privaten

Universitäten ist nur mit Zahlung von Studiengebühren möglich.

Auslandsstudenten können das so genannte „overseas student program (OSP)"

wahrnehmen, jedoch besteht für Auslandsstudenten („Not Australian

citizens or Australian permanent residents") generell die Verpflichtung

zur Zahlung von Studiengebühren.

Mit der aktiven Bildungspolitik der australischen Universitäten wird

mittlerweile von einem australischen Bildungskontinent gesprochen. Der

Bildungssektor ist inzwischen Australiens Haupteinnahmequelle in

Milliardenhöhe - noch vor dem Tourismussektor. Insbesondere Studierende

der Südostasiatischen Oberschichten nehmen die australischen

Bildungsangebote gerne an. Das System für das Universitätsstudium

entspricht im Wesentlichen dem britischen.

Literatur

- Russell Ward: Australia - A Short History. Ure Smith, Sydney 1979. ISBN 0-72540-473-6

- Albrecht Hagemann: Kleine Geschichte Australiens. C.H. Beck, München 2004. ISBN 3-40651-101-5

- Robert Hughes: Australien. Die Besiedelung des Fünften Kontinents. Droemer Knaur, München 1992. ISBN 3-42604-866-3

- K. Viedebantt: 30mal Australien. Piper, München & Zürich 1987. ISBN 3-492-15126-4

- Johannes H. Voigt: Australien. C.H. Beck, München 2000. ISBN 3-40644-783-X